九谷焼ヒストリー

九谷焼ヒストリー

≡

1 江戸前期 17世紀中ごろ

九谷焼の誕生

1655年(明暦)元年ごろ、加賀藩の支藩、大聖寺藩の初代藩主・前田利治が、領内で発見された陶石に着目。九谷(現在の石川県加賀市山中温泉九谷町)に窯を開いたことが九谷焼の始まりとされています。しかし、約半世紀後、窯は突然閉鎖。原因はいまだ謎ですが、この間に焼かれたものが後世、古九谷と呼ばれ色絵磁器の代表として高く評価されています。

1655年(明暦)元年ごろ、加賀藩の支藩、大聖寺藩の初代藩主・前田利治が、領内で発見された陶石に着目。九谷(現在の石川県加賀市山中温泉九谷町)に窯を開いたことが九谷焼の始まりとされています。しかし、約半世紀後、窯は突然閉鎖。原因はいまだ謎ですが、この間に焼かれたものが後世、古九谷と呼ばれ色絵磁器の代表として高く評価されています。

2 江戸後期 19世紀中ごろ

復活と発展

古九谷の廃窯から約100年後、加賀藩が金沢で磁器の生産を再開し、再興九谷の時代を迎えます。春日山窯の木米風、古九谷の再興を目指した吉田屋窯、赤絵細描(飯田屋風)の宮本屋窯、金襴手の永楽窯(九谷本窯)など多くの窯が、独自の画風を築いていきました。

古九谷の廃窯から約100年後、加賀藩が金沢で磁器の生産を再開し、再興九谷の時代を迎えます。春日山窯の木米風、古九谷の再興を目指した吉田屋窯、赤絵細描(飯田屋風)の宮本屋窯、金襴手の永楽窯(九谷本窯)など多くの窯が、独自の画風を築いていきました。

伝統の画法「六様式」

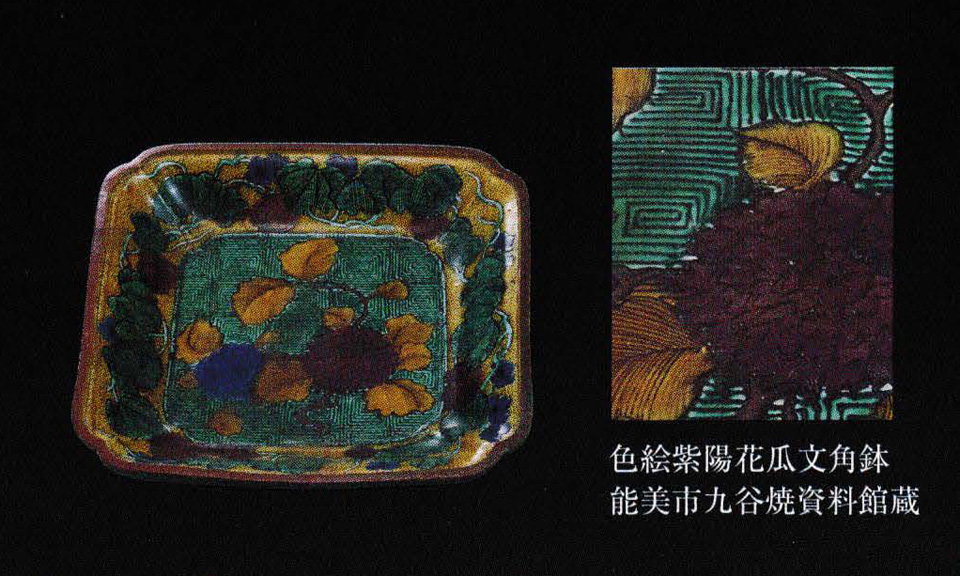

古九谷 (こくたに) 明暦元年 1655〜

青(緑)。黄。赤。紫・紺青の五彩で描く力強い色絵が特徴。黄・緑。紫で器面を塗りつぶした青手もある。

青(緑)。黄。赤。紫・紺青の五彩で描く力強い色絵が特徴。黄・緑。紫で器面を塗りつぶした青手もある。

木米 (もくべい) 文化4年 1807〜

京焼の名工、青木木米によって確立された様式。全面に赤を施し、五彩で人物を主に描いた羅漢手が代表的。

京焼の名工、青木木米によって確立された様式。全面に赤を施し、五彩で人物を主に描いた羅漢手が代表的。

吉田屋(よしだや)文政7年 1824〜

緑・黄・紫・紺青の四彩で器の内外を塗りこめた重厚な作風。写実的で柔らかな線に独自の雰囲気がある。

緑・黄・紫・紺青の四彩で器の内外を塗りこめた重厚な作風。写実的で柔らかな線に独自の雰囲気がある。

飯田屋風(いいだや)天保2年 1831〜

題材は唐人物が主流。赤の細密描法を中心に、さらに金彩を施した赤絵金襴手など気品に満ちた作風。

題材は唐人物が主流。赤の細密描法を中心に、さらに金彩を施した赤絵金襴手など気品に満ちた作風。

永楽(えいらく)慶応元年 1865〜

全面に赤を下塗りし、その上に金のみで文様を描く金襴手という手法。豪華さと洗練された美しさが魅力。

全面に赤を下塗りし、その上に金のみで文様を描く金襴手という手法。豪華さと洗練された美しさが魅力。

庄三(しょうざ)天保12年 1841〜

赤絵や金襴手、古九谷、吉田屋の手法を巧みに取り入れた彩色金襴手。明治以降は輸出産業の主流に。

赤絵や金襴手、古九谷、吉田屋の手法を巧みに取り入れた彩色金襴手。明治以降は輸出産業の主流に。

3 明治〜昭和前期 19世紀末〜20世紀前半

産業振興で海外へ

明治維新後、藩からの支援が途絶えた窯は自活を迫られます。旧大聖寺藩の職人たちは作家として名をあげようと技術向上に努め、竹内吟秋・浅井一塁兄弟や初代須田青華などの名工を輩出。一方、旧加賀藩の職人たちは輸出産業に活路を見いだし、九谷庄三を中心に金彩と赤絵のジャパン・クタニと呼ばれる、彩色金襴手作品を欧米向けに数多く生産しました。

明治維新後、藩からの支援が途絶えた窯は自活を迫られます。旧大聖寺藩の職人たちは作家として名をあげようと技術向上に努め、竹内吟秋・浅井一塁兄弟や初代須田青華などの名工を輩出。一方、旧加賀藩の職人たちは輸出産業に活路を見いだし、九谷庄三を中心に金彩と赤絵のジャパン・クタニと呼ばれる、彩色金襴手作品を欧米向けに数多く生産しました。

4 昭和後期〜現代 20世紀後半〜

現代の九谷焼

伝統的な美術工芸品として海外にもその名を知られるようになった九谷焼。昭和後期以降は、工芸品の枠を超え美術品として制作されるようになり、人間国宝も誕生しました。また、ライフスタイルの変化に合わせた多種多様なデザインの器など現代九谷焼の特徴も形づくられていきました。

伝統的な美術工芸品として海外にもその名を知られるようになった九谷焼。昭和後期以降は、工芸品の枠を超え美術品として制作されるようになり、人間国宝も誕生しました。また、ライフスタイルの変化に合わせた多種多様なデザインの器など現代九谷焼の特徴も形づくられていきました。

明治以降に生まれた画法

青粒(あおちぶ)

細かい青あるいは自の点を盛り上げて並べていく。粒の大きさ、色、間隔を均―にする高い技術が必要。

細かい青あるいは自の点を盛り上げて並べていく。粒の大きさ、色、間隔を均―にする高い技術が必要。

花詰(はなづめ)

全体に花模様を施し、その輪郭を金で彩色。九谷焼の中でも特に豪華さと優雅さを感じさせる画法。

全体に花模様を施し、その輪郭を金で彩色。九谷焼の中でも特に豪華さと優雅さを感じさせる画法。

盛(もり)

粘度の高い絵具をクリームのように絞り出し厚く盛りあげる。立体感が増すため置物によく用いられる。

粘度の高い絵具をクリームのように絞り出し厚く盛りあげる。立体感が増すため置物によく用いられる。

釉裏銀彩(ゆうりぎんさい)

銀箔を貼り、その上から透明釉薬を施す釉裏技法。ガラスのような光沢と箔の輝きが美しい。

銀箔を貼り、その上から透明釉薬を施す釉裏技法。ガラスのような光沢と箔の輝きが美しい。

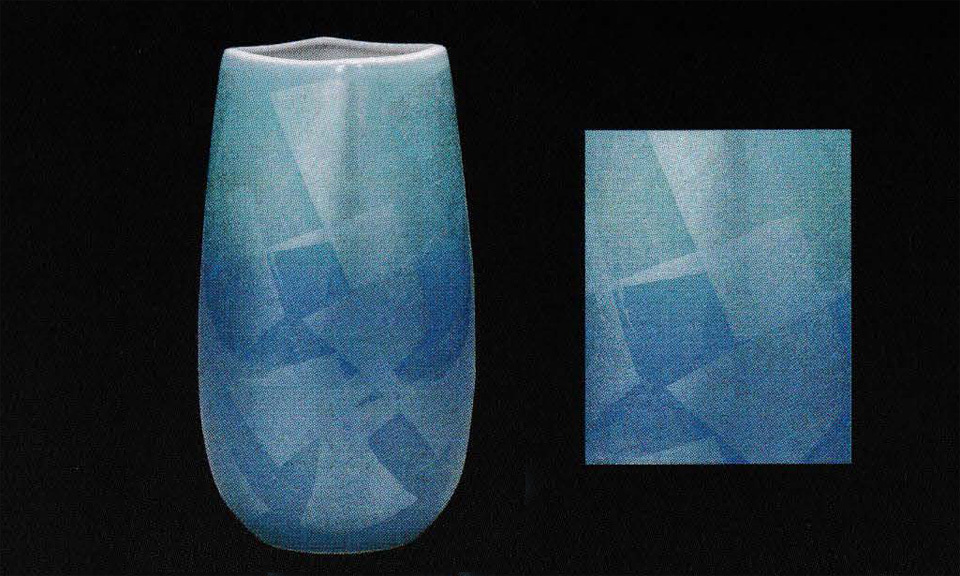

彩釉(さいゆう)

磁器に五彩の釉薬を高火度で焼き付ける技法で、抽象的なモチーフが特徴。

磁器に五彩の釉薬を高火度で焼き付ける技法で、抽象的なモチーフが特徴。

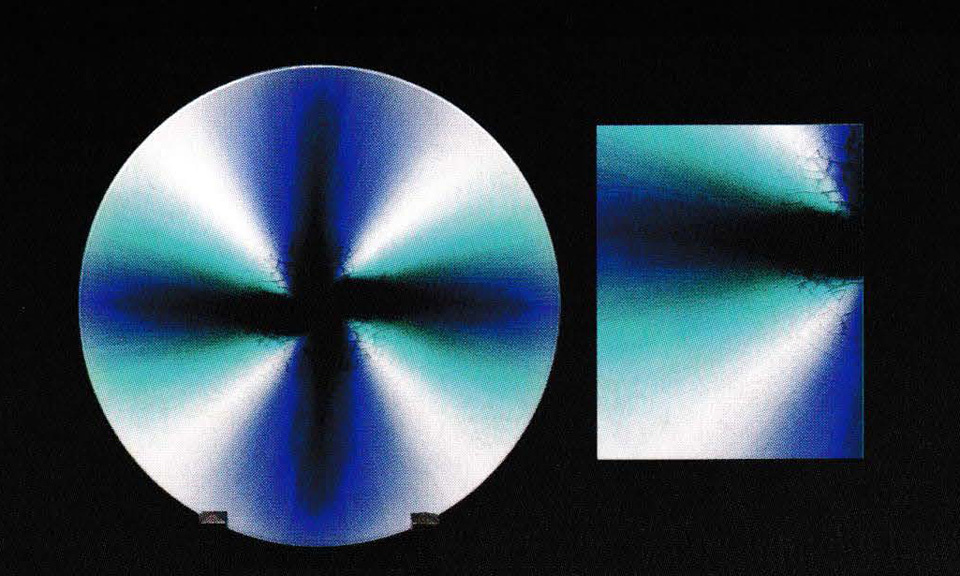

釉裏金彩(ゆうりきんさい)

釉裏に厚さの異なる金箔を切り取って模様をつくり、それらを組み合わせることで模様を描く手法。

釉裏に厚さの異なる金箔を切り取って模様をつくり、それらを組み合わせることで模様を描く手法。

KUTANI-YAMAGUCHI

山口陶業社